揭开宇宙“幽灵粒子”之谜 江门中微子实验大科学装置正式运行

独家抢先看

8月26日,位于江门地下700米的江门中微子实验(JUNO)已成功完成2万吨液体闪烁体灌注,并正式运行取数,标志着我国在中微子科学研究领域迈出关键一步。该装置是国际上首个建成的下一代大型中微子实验装置,将致力于破解中微子质量顺序等前沿科学问题。

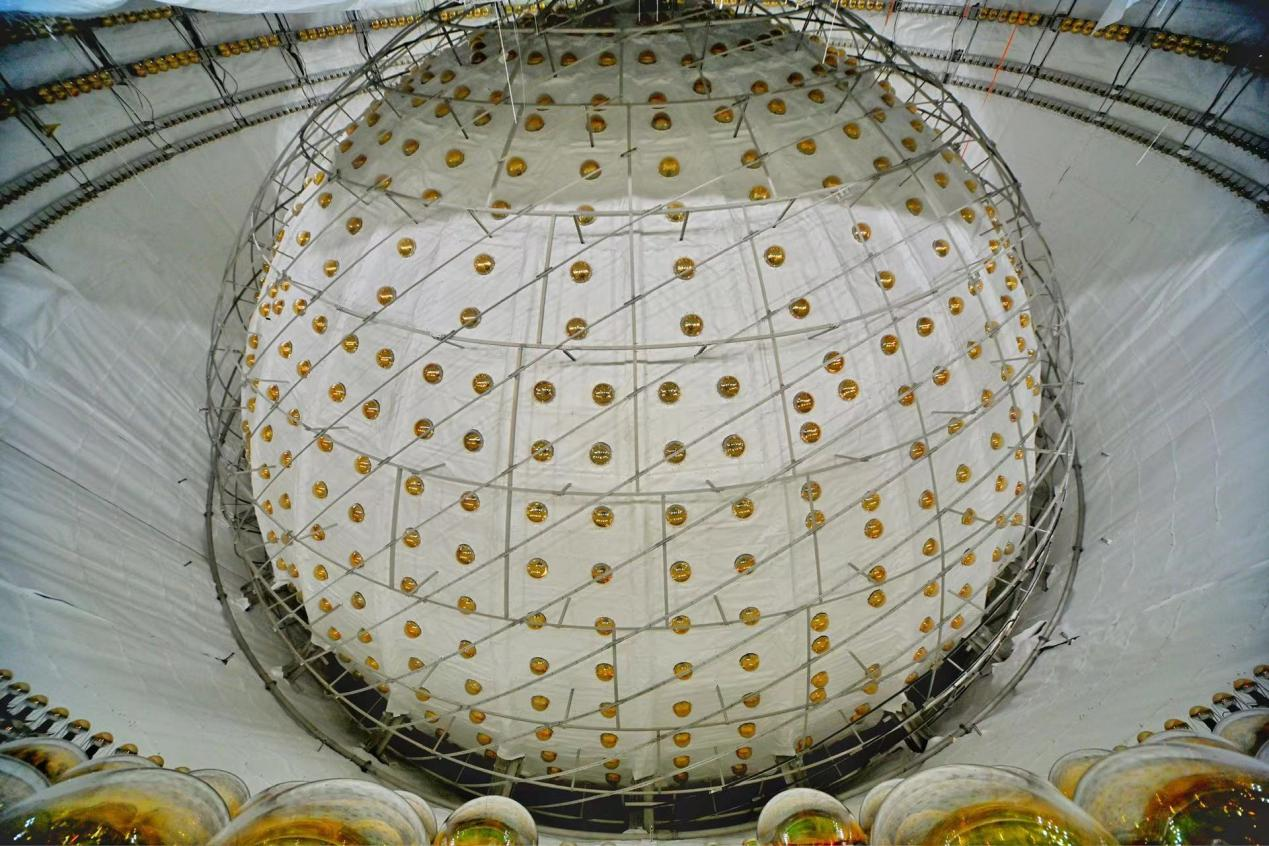

位于水池内(尚未灌水)的中心探测器(外部图) 图片来源:人民日报

JUNO探测器可精准探测53公里外台山和阳江核电站产生的中微子,以前所未有的精度测量其能谱。试运行阶段的数据显示,探测器关键性能指标全面达到甚至超越设计预期,为系统开展中微子振荡、超新星、太阳、地球及大气中微子等研究奠定了坚实基础。

中心探测器内部的有机玻璃球及光电倍增管 图片来源:人民日报

江门中微子实验由中国科学院高能物理研究所提出并主导,是中国与来自17个国家和地区、74个科研机构的近700名研究人员共同参与的重大国际合作项目。实验从构想提出到建成历时十余年,2015年启动隧道与地下实验室建设,2024年12月完成2万吨液体闪烁体的精准灌注,探测器主体全面建成。

水池上方的顶部径迹探测器 图片来源:人民日报

江门中微子实验的核心探测器为有效质量2万吨的液体闪烁体探测器,其建造过程攻克了多项关键技术难题。项目团队成功自主研制出20英寸大型光电倍增管,打破国外技术垄断,使成本降低一半以上,并为探测器配备了4.5万只光电倍增管,实现了闪烁光信号的高效捕捉。液闪纯度、透明度及放射性本底等指标均达国际顶尖水平。

中国科学院院士、江门中微子合作组发言人王贻芳表示:“JUNO是我做过最困难的实验,但经过合作组和工业界数千人十多年的努力,我们终于建成这一超大规模、超高精度的大科学装置。”他指出,实验不仅将测定中微子质量顺序、精确测量振荡参数,还将搜寻质子衰变、惰性中微子等新物理现象,并有望捕获超新星爆发产生的中微子信号。

王贻芳强调,大科学装置是人才培养的重要基地。过去二十年间,许多科技工作者通过大亚湾和江门中微子实验,从学生成长为国际知名专家。他表示,中国高能物理的下一步目标是推动环形正负电子对撞机的筹建,真正实现中国在该领域的国际引领地位。

JUNO设计使用寿命为30年,未来可升级为无中微子双贝塔衰变实验,进一步探测中微子绝对质量、检验其基本性质。这一实验不仅将深刻影响粒子物理、天体物理与宇宙学的研究进程,更有望重塑人类对宇宙本质的理解。

凤凰网广东发自江门

编辑:雷鑫