让文化活起来,让产业兴起来!江门探路国家音乐舞蹈产业基地建设

独家抢先看

在台山市国家非遗广东音乐少儿传承基地,每逢周末,总能听见丝竹管弦之音悠扬回荡。“这些孩子才是岭南雅乐真正的传灯人。”广东音乐国家级非遗代表性传承人刘英翘与同仁们齐聚基地,悉心指导少儿民乐团的学员们,让这古老的音乐在新一代的心中生根发芽。

当镜头转向江门的街头巷尾、广场公园,芭蕾舞、爵士舞、民族舞、中国古典舞、街舞……不同风格的舞蹈在这里汇聚,不同年龄段的舞蹈爱好者,随着动感的音乐尽情舞动,展现出生命的活力与激情。

市委十四届八次全会暨全市高质量发展大会提出,谋划建设国家音乐、舞蹈产业基地。这座以侨乡文化闻名的城市,正致力于在音乐与舞蹈的律动中,书写文化强市的新篇章。

为何建?

国家战略与侨乡使命的共振

这是国家文化战略的侨乡响应。

当前,我国正加快构建现代文化产业体系,音乐与舞蹈作为文化软实力的重要载体,既是文化自信的体现,也是文旅融合的突破口。国家“十四五”规划明确提出“推动文化和旅游融合发展,培育新型文化业态”,而粤港澳大湾区作为国际一流湾区和世界级城市群,亟需文化IP的支撑。江门作为大湾区重要节点城市,是“广东音乐之乡”,也是“中国舞蹈之母”戴爱莲先生的故乡,建设国家音乐、舞蹈产业基地,既是对国家战略的响应,也是湾区文化协同发展的关键落子。

舞剧《戴爱莲》

“音乐和舞蹈是跨越语言的文化纽带,江门谋划建设国家音乐、舞蹈产业基地,既能激活侨乡文化资源,又能服务大湾区文化共融。”中国音乐家协会会员、江门市合唱协会副主席姚立娟认为。

这是侨都文化“双创”的现实需求。

镜头从政策文件转向基层一线:在蓬江区园山湖公园,72岁的舞蹈队领队关中平笑言:“跳舞让我们年轻了20岁!”在台山广东音乐馆,少儿乐团的孩子们正在排练,刘英翘说:“传统曲目加入现代编曲,年轻人更爱听。”

江门是数百万海外侨胞的“根”,侨文化中蕴含的中西交融基因,为音乐和舞蹈创作提供了独特素材。通过产业基地建设,江门可推动侨乡文化从“遗产保护”转向“活态传承”,打造具有国际辨识度的文化符号,实现传统文化的创造性转化、创新性发展。

这是破解艺术产业化的时代命题。

近日,阳光斜照进蓬江区东江路的翡翠音乐店,店主陈宗耀与乐队成员正在排练。1995年那个滚烫的夏天,这位本土音乐人踏上音乐之路,恰逢江门音乐产业黄金年代。“数码浪潮来得比我们预想得更汹涌。”他抚摸着2009年第四届江门声场音乐节的海报,记忆中的辉煌与当下的困境交织,“新技术的兴起让歌手更多地使用录制好的伴奏,对乐队的需求逐渐减少”。

“台山广东音乐传承基地培养了不少学员,但市场化演出收入仅够维持日常开支。部分传承活动依赖政府或公益支持,市场化运作不足,难以形成可持续的商业模式。”台山市非物质文化遗产保护中心相关负责人也坦言。

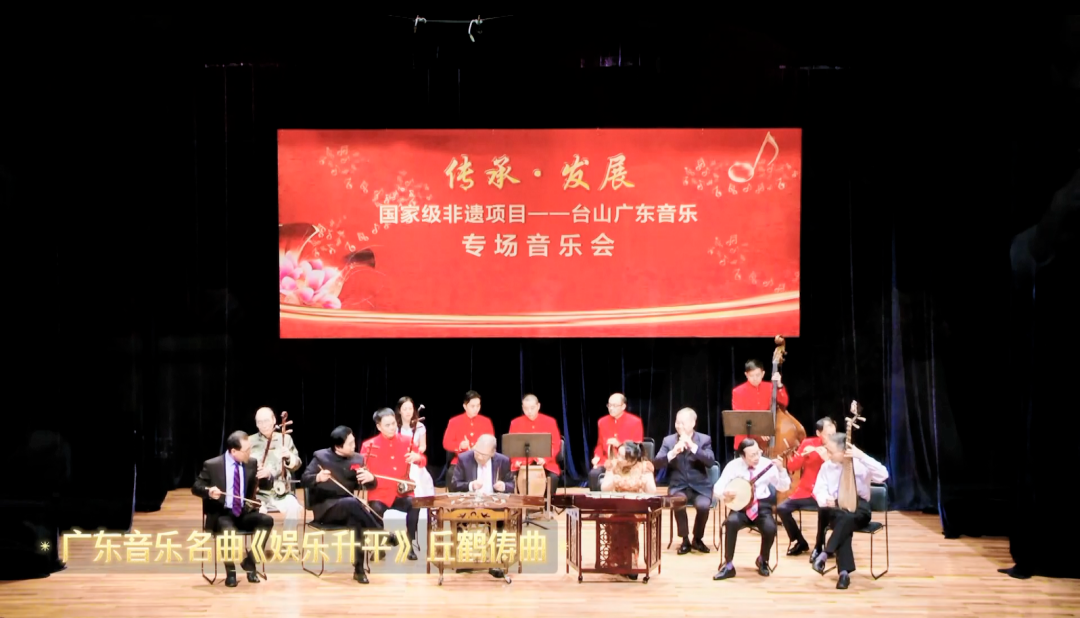

台山广东音乐专场音乐会 资料图片

建设产业基地,正是要将文化资源转化为经济动能,让“文化活起来、产业兴起来”。

放眼全球,以音乐舞蹈为核心的文化产业集群正成为城市经济的新引擎。美国纳什维尔的乡村音乐产业年产值超百亿美元,英国爱丁堡艺术节每年吸引超400万游客。而在国内,作为中国音乐产业“第三城”,成都2023年音乐产值达568.53亿元,连续四年突破500亿元大关。江门若能以产业基地为抓手,将音乐舞蹈产业与文旅深度融合,不仅可激活本地消费,更能吸引大湾区乃至国际流量,形成“以文塑旅、以旅彰文”的良性循环,有望成为湾区艺术经济新增长极。

凭什么?

底蕴与实力的双重支撑

谋划建设国家音乐、舞蹈产业基地,江门有何底气?

从文化底蕴来看,江门音乐舞蹈产业的“根”深扎于侨乡土壤:广东音乐发源地江门台山是李凌、黄家驹、陈百强等音乐名人的故乡;戴爱莲“人人皆可舞”的理念至今滋养着这片土地。

台山被誉为“广东音乐之乡”,台山广东音乐被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录,诞生了《娱乐升平》等经典曲目,侨乡音乐融合粤剧、民谣与西洋元素,形成独特的“五邑音韵”。2015年以来,江门累计举办超3000场群众舞蹈活动,覆盖200万人次;“戴爱莲杯”人人跳全国群众舞蹈展演永久落户江门,成为国家级赛事标杆。

“戴爱莲杯”人人跳全国群众舞蹈展演 李伟杰 摄

从硬件设施来看,音乐方面,江门拥有江门演艺中心、台山广东音乐馆等专业场馆,为音乐演出、排练和展览提供了优质空间。近年来,江门还建设了多功能的音乐厅和录音棚,为音乐创作和录制提供了专业支持。舞蹈方面,江门打造的“戴爱莲舞蹈文化品牌”已形成矩阵:2万平方米的戴爱莲文化广场、舞蹈主题雕塑群、舞蹈特色小镇,构建起“展演—培训—创作”的全链条空间。

从政策层面来看,江门市委近年来实施“人才倍增”工程。2023年首次开展艺术系列职称评审,进一步发挥职称评价杠杆作用,促进我市艺术专业人才队伍建设。同时出台了《江门市文化产业发展规划》《江门市音乐产业扶持办法》等,为产业基地建设提供了政策保障。

市委宣传部锚定高质量发展首要任务,提出着力打造“10张城市文化名片”;开全省先河以“揭榜挂帅”方式聚集全市各领域文化艺术人才,链接国内优秀文艺演出力量,在保持主题、主结构不变的情况下,用本土人才、身边舞台,对文艺作品进行最省资金的二次创作演绎,不仅有效调动本土文艺家的积极性,还摆脱了目前文艺精品普遍存在“曲高和寡”的尴尬。

江门原创侨批题材舞剧《侨批·家国》公演 郭永乐 摄

“在‘揭榜挂帅’机制下,本土文艺家跨界整合、取长补短,充分发挥了1+1>2的叠加效应。”江门市舞蹈家协会主席陈天姿说。

从人才培养来看,江门建立了从幼儿到大学的舞蹈人才培养体系,五邑大学与广东江门幼儿师范高等专科学校均有舞蹈专业,培养“基础实、能力强、技能精”的应用型社会舞蹈教育专业人才。

在音乐领域,江门高校积极加强与星海音乐学院等专业院校合作。以台山市华侨中学为例,该校是培养艺术人才的摇篮,2021年《中国好声音》年度总冠军伍珂玥就是该校校友。2023年以来,该校与星海音乐学院在艺术党建品牌建设、师资队伍专业培训、高考备考辅导及教学设备更新等方面展开深入合作,并在2024年高考中取得优异成绩,全校25名音乐生全部考上本科院校,其中1名学生被中山大学录取。

“台山音乐文化底蕴深厚,华侨中学学生综合素质高,但专业师资力量相对薄弱。”星海音乐学院附中副校长、星海音乐学院“双百行动”驻台山市工作队队长詹镇豪说,星海音乐学院帮扶团队进驻后,重点加强高素质专业化教师队伍的建设,并结合最新艺考政策对师生进行专题辅导,为学子高考圆梦提供全面支持。

如何建?

多措并举跨越产业升级门槛

建设国家音乐、舞蹈产业基地,江门如何在传统与创新、资源与市场的碰撞中破局?

——筑巢引凤,构建艺术人才磁场。

在五邑大学通识教育学院专任教师温凯蓝的琴房里,学生正在排练音乐剧片段。这位国家公派德国留学生,毕业后毅然返乡从事声乐教学,既欣喜于江门音乐教育基础扎实,也坦言音乐产业发展遇到的瓶颈:“五邑大学若能开设音乐本科专业,将成为人才蓄水池的关键拼图。”

在音乐领域深耕多年,江门市人大代表、中国音乐家协会会员、中国钢琴学会会员刘小艾早已与江门音乐产业紧密相连。她深感,江门谋划建设国家音乐产业基地需要人力、财力、资源等多方面的坚实支撑。

“不少江门籍音乐人才在国内外顶尖院校深造后,因缺乏良好的平台与政策支持,难以充分施展自身才华。”刘小艾认为,音乐产业的核心是“人”,音乐产业发展的核心首先在于“聚人”,然而多数本土人才如蒲公英种子散落四方。她提出的解决方案直指核心:搭建“艺术人才库”与艺术人才交流平台,“通过多种渠道发掘具有潜力的江门籍音乐人才,让江门音乐产业能够保持持续的创新力和市场竞争力”。

——IP赋能,让传统文化破圈生长。

当人才的“种子”落地生根,如何让传统文化的“新芽”破土?受访者纷纷提出了一条清晰的路径——以IP思维重构文化价值,形成“文化+旅游”综合效应。

“侨乡音乐文化不是博物馆里的展品,而应是流动的、有生命力的创作源泉。”姚立娟建议,设立“侨乡音乐文化研究中心”,系统性挖掘广东音乐、卖鸡调等资源,推动非遗申报与现代创作双轨并行。

在翡翠音乐店,陈宗耀的手机屏幕上,珠海北村爵士音乐节的画面跃动着灵感:清代古村与现代爵士乐交融,来自各地的观众穿梭其间。“我们完全可以在自力村碉楼群打造‘侨乡音乐节’,将江门特色美食和表演融合在一起,让观众听着咸水歌品尝黄鳝饭,在音乐与美食的双重体验中记住江门。”

“江门的音乐产业有着极大的潜力,音乐市场一定会朝好的方向发展。”陈宗耀认为,消费者永远需要优质的音乐。特别是如今越来越多的年轻人都喜欢参加音乐节或演唱会,不仅极大地推动了音乐产业的发展,对消费的经济拉动作用也很明显,“音乐节+文旅”的综合带动效应在很多城市得到有效验证,这将是未来文旅融合发展的一个方向。

今年1月举行的恩平温泉嘉年华“田”园音乐节迎客逾6万人次,带动消费超230万元

这个思路与广东省舞蹈家协会副主席、江门市舞蹈家协会荣誉主席林俐的设想不谋而合:“‘戴爱莲杯’人人跳全国群众舞蹈展演已举办多届,若能将其升级为‘舞蹈+文旅’嘉年华,让参赛者在碉楼前起舞、在陈皮庄园里创作,文化IP的传播力将呈几何级增长。”

——市场突围,让产业生态良性循环。

如果说文化底蕴是土壤,政策与人才是养料,那么市场化运作就是让产业之树开花结果的关键阳光。

近年来,聚焦音乐舞蹈产业发展,江门演艺中心重点创办了三大基地——粤港澳大湾区舞台艺术排演基地、广东艺术教育实训基地、侨都舞台艺术研学基地,孵化了舞剧《戴爱莲》、音乐剧《党的女儿》、民俗音画《侨都记忆》等江门本土项目。江门演艺中心总经理谢芬表示,希望借助这些平台,把粤港澳大湾区乃至国内国外的文化艺术资源“引进来”,同时也推动侨都特色文化、本土孵化的文化项目“走出去”。

音乐剧《党的女儿》剧照

在侨都大剧院,总经理温碧娜展示了差异化运营之道:引进《使命必达》等平民题材优质音乐剧培养观众,再逐步推出本土原创剧目。“政府若设立艺术创投基金,对优质项目给予首演补贴,市场培育期将大幅缩短。”她以珠海民族乐团为例——政府前期投入打造品牌,待市场成熟后通过商演反哺,这种“放水养鱼”模式值得借鉴。

“目前江门音乐市场尚不成熟,观众付费意识并不强烈。培养观众付费意识,有了消费,音乐产业才能初步启动,从而不断地螺旋式往上走。”刘小艾说,政府需要明确资金投入方向与保障机制,确保产业可持续发展。但产业发展不能仅依赖政府,还需探索多元化资金来源。比如,加强文旅与音乐融合,吸引更多人参与。

民俗音画《侨都记忆》

舞蹈产业的突围也颇受关注。美达锦纶研发抗菌舞蹈服、小冈香开发舞蹈香薰、用陈皮制成健康茶饮……林俐描绘的场景让人兴奋,她建议,政府通过政策扶持,吸引舞蹈产业资源大展拳脚,打造一条包括研发、制造、体验、消费的舞蹈文创文旅产业链,“当舞蹈产业链与江门制造碰撞,一场演出就能带动纺织、食品、日化多个产业,从而进一步带动文化艺术发展”。

凤凰网广东发自江门

编辑:雷鑫

来源:江门发布