江门携手港深 融湾乘势而上

独家抢先看

珠江口的海风裹挟着时代的潮声,在江门大广海湾激荡起阵阵回响。去年,深中通道、黄茅海跨海通道相继建成通车,大湾区进入经济地理格局重塑新阶段。

建设粤港澳大湾区,既是新时代推动形成全面开放新格局的新尝试,也是推动“一国两制”事业发展的新实践。

市委十四届八次全会暨全市高质量发展大会强调,要紧扣“一点两地”全新定位,在新阶段粤港澳大湾区建设中主动担当、积极作为,塑造江门高质量发展新动能新优势。加强与香港、深圳合作,全力加快珠江口东西两岸融合发展。

就在上周,江门市委书记,市人大常委会党组书记、主任陈岸明率团访问香港,进一步深化港邑合作,携手推进新阶段粤港澳大湾区建设;在深圳考察交流期间,强调要全方位推动深圳江门跨行政区合作发展,促进两地优势互补、共赢发展。

合作促发展,携手创未来。当前,江门正在大发展中抢抓大机遇,集中资源、集中力量,不断拓展和深化与香港、深圳的合作领域,提升交流合作水平,在分工合作中主动展现“江门作为”和“江门担当”,推动与香港、深圳合作再上新台阶。

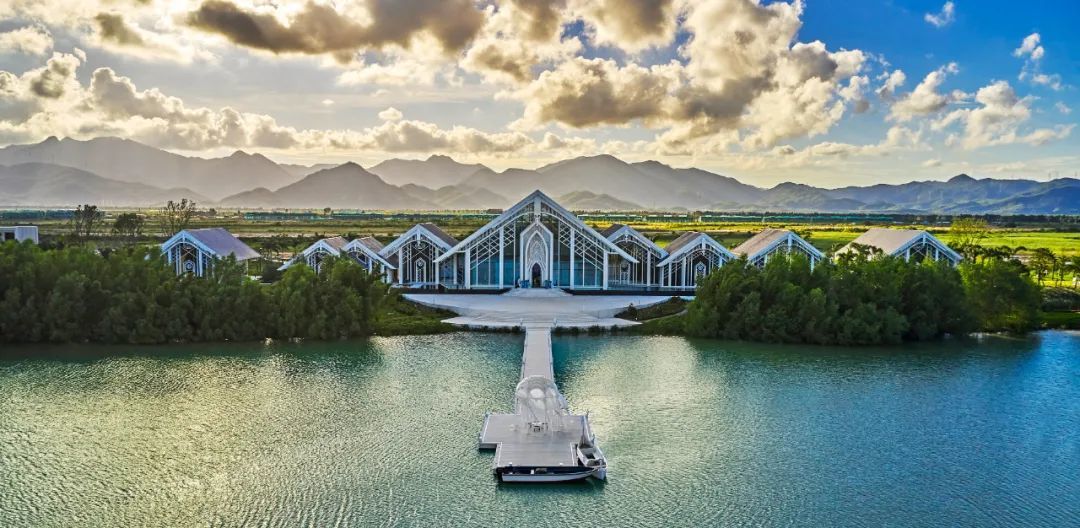

鸟瞰江门 周华东 摄

协同发展

成为新时代的主旋律

在工业化、全球分工和跨国贸易的驱动下,湾区经济发展迅猛,成为当今国际经济版图的突出亮点。世界银行调研数据显示,全球有约60%的经济体量来自港口海湾地带及其直接腹地。

以纽约湾区、旧金山湾区和东京湾区为代表的世界级湾区,在建设和发展过程中积累了很多成功经验。其中,离不开分工与合作。

例如,1967年,日本东京都牵头制定《东京湾港湾计划的基本构想》,整合六大港口,形成协同发展的“广域港湾”体系:东京港主要负责内贸和输入,横滨港专注于国际贸易和输出,千叶港承担能源和重工业的运输,川崎港处理原料和成品的进出口,木更津港运营地方商港和旅游业,横须贺港则作为军事港口。各港口根据市场化分工,明确各自专攻领域,从而实现了整体化的合作和优势互补。

后来,经过数十年的政策引导,东京湾区的制造业逐步从临海地区和东京市区向内陆和外围地区转移,形成了多样化的发展特色。在总体格局上,东京湾区的制造业以东京、横滨和千叶三大中心城市为核心,发展出京滨和京叶两大临港工业带,两大工业带的工业产值约占全日本的40%。其中,京滨工业带依托横滨、横须贺等天然良港和重工业基础,发展了电器、机械、钢铁工业;京叶工业带则侧重于原材料进口,重点发展能源和重化工工业。东京市则在重工业转移后,专注于精密机械和加工等都市工业类型。

从国内看,长三角地区作为中国经济的“领头羊”之一,其经济总量之大、产业基础之雄厚,早已不言而喻。九座“万亿城市”各具特色,产业布局错落有致,既有上海的金融与科技双料俱佳,也有苏州的制造业根基深厚,更有杭州的互联网经济风生水起。然而,单打独斗的时代已经过去,协同发展成为新时代的主旋律。

近年来,长三角九座“万亿城市”在产业协同方面作出诸多努力。政府层面,政策引导与资金支持双管齐下,推动产业链上下游企业紧密合作。企业层面,跨界融合与创新合作层出不穷,形成了多个特色产业集群。比如,上海与苏州在高端制造业上互补,杭州与南京在数字经济领域联动,无锡与宁波在智能装备制造上协同,都取得了显著成效。这些产业集群不仅提升了各城市的核心竞争力,更推动了长三角地区的一体化发展。

江门拥有全省新一轮布局面积最大、可连片大规模开发的大型产业集聚区 郭永乐 摄

值得一提的是,长三角地区的产业协同发展不仅促进了区域经济的高质量发展,更在全球范围内产生了深远影响。作为中国对外开放的重要窗口,长三角“万亿城市”的协同发展,展示了中国经济的强大韧性和无限潜力。在国际舞台上,长三角地区的产业集群正逐渐成为全球产业链的重要组成部分,为中国在全球竞争中赢得更多话语权。

加快推进

香港·江门绿色产业园规划建设

中山大学区域开放与合作研究院院长、教授毛艳华表示,湾区经济的基本要素包括高度开放的经济结构、四通八达的交通基础设施、要素集聚与外溢高地、宜居宜业的城市环境等,这些要素是湾区经济区别于其他区域经济形态的本质特征,构成了湾区经济增长的内生动力。

夜晚从飞机上俯瞰大湾区,11座城市的灯光如蛛网一般紧密相连。这里是中国开放程度最高、经济活力最强劲的地区。随着粤港澳大湾区建设持续推进,大湾区内“9+2”城市联系越来越紧密。

黄茅海跨海通道 周华东 摄

在粤港澳大湾区“5周岁”之际,黄茅海跨海通道顺利开通,珠江口东西两岸融合发展迎来关键节点。这条被称为“港珠澳大桥西延线”的跨海通道,与港珠澳大桥一起,打通了湾区核心区域向西辐射的强劲动脉。

对江门而言,要实现城市体量和能级的跨越发展,“超级工程”的到来可谓恰逢其时。

暨南大学粤港澳大湾区经济发展研究中心教授、博士生导师王鹏表示,江门在港澳融合方面,有非常好的地理优势、亲缘优势,还有很好的产业基础优势,这些都是江门在推动江港澳融合方面非常好的基础。当前,江门提出要进一步加强江门与港澳融合,其意义非常深远,是非常好的一个时机。

2019年,由广海湾、银湖湾、镇海湾和川山群岛组成的大广海湾经济区,被写入《粤港澳大湾区发展规划纲要》,明确支持江门与港澳合作建设大广海湾经济区,加快江门银湖湾滨海地区开发。

大广海湾经济区由广海湾、银湖湾、镇海湾和川山群岛组成。图为广海湾无人智能产业园 郭永乐 摄

在这样的背景下,江门对大广海湾经济区的开发建设寄予厚望:打造成为国家新一轮开放合作平台,强化规则衔接和机制对接,在联动发展融合发展中提升城市发展能级,携手港澳塑造国际合作和竞争新优势,为大湾区新一轮大发展、再造一个新广东提供广阔空间。

大广海湾经济区,这一江门市的重要发展区域,也不断吸引国家发展改革委以及香港、澳门、深圳等相关部门和机构来纷纷考察调研。中央港澳办、国家发展改革委均明确表示支持大广海湾经济区打造成为粤港澳合作的国家级平台,并给出了具体的指导意见。

今年1月9日,香港新质企业家考察团经深中通道进入江门,深入了解江门的投资环境,这是2025年江门迎来的首个大型企业考察团 皇智尧 摄

香港总商会考察团的目光正聚焦于“小陈皮大产业”的破局之道,陈皮衍生的生物科技产品与香港绿色金融的嫁接,在“港邑绿色产业园”发展蓝图下勾勒出一幅合作新图景:香港的科创种子将在江门连片产业用地上生根,而江门的制造基因则通过香港的“超级联系人”角色走向世界。

江门在港邑合作方面,紧密结合“香港所需”,充分发挥“江门所能”,稳步推进各项谋划的落实,明确加快推进香港·江门绿色产业园规划建设,重点发展临港装备、循环经济、新能源等产业,打造粤港新型工业化协同先导区、大湾区绿色低碳发展示范区。

广东合兴食用油有限公司荣获“香港Q唛证书”“香港Q唛人气品牌”“香港卓越名牌”等荣誉称号和奖项。图为该公司位于广东省农产品加工示范区(江门台山)的生产线 周华东 摄

这种坚定的信心源自江门实干的作风。在当今世界变局、时代变革的背景下,江门敢于同时间竞走、与历史同行,以敢于闯荡、敢于担当的精神,积极应对各种挑战。

积极推进

深圳·江门经济合作区建设

2024年,深圳GDP是江门的近9倍,倍数就是势能;江门陆域面积是深圳的近5倍,海域面积是深圳的2倍多,倍数就是潜力。

中国(深圳)综合开发研究院前海分院副院长、可持续发展与海洋经济研究所所长胡振宇认为,江门融湾入海,应依托制造基础、发挥侨乡特色、突出文化底蕴、用好空间优势,通过联合招商推介、携手港澳资源、加强品牌建设等,为江门不断注入新的动能和活力。

银湖湾滨海新区 陈敏锐 摄

2023年以来,深圳、江门两市多次会商,明确以银湖湾滨海新区和广海湾经济开发区为基础,谋划建设深圳·江门经济合作区。

特别是深中通道开通以来,两地进一步谋划加强合作,构建“深圳总部+江门基地”“深圳研发+江门生产”“深圳服务+江门制造”的合作发展模式,探索“飞地”“飞海”等合作机制,促进资金、人才、技术等要素合理流动,加强海洋经济发展重大平台合作,共同推进国家战略联动发展。

如今,深圳·江门经济合作区规划建设正加快推进。江门加快与深圳共同完成空间规划、产业规划、政策设计等编制工作,重点发展高端船舶及海工装备制造、特种船舶维修、船舶配套关键零部件等产业,打造深圳全球海洋中心城市江门基地,共同谋划建设粤港澳大湾区船舶与海工装备产业基地,把大广海湾打造成为面向港澳和华侨华人的国家新一轮开放合作平台。

从高速公路到轨道交通,从跨江到跨海,江门“张开双臂”拥抱粤港澳大湾区东岸核心城市。深中通道的通车,不仅将江门与深圳的车程缩短至1小时,更以一条“黄金走廊”重塑了大湾区的经济地理版图。

深中通道 周华东 摄

在新会崖门,港资企业勤泓电镀的车间里,机器的轰鸣声与深中通道上的汽车声交织成一曲独特的协奏曲。企业负责人莫慕洁的“超级兴奋”背后,是物流时间从5小时压缩至75分钟的效率革命——这条通道让江门工厂与深圳产业链的脉搏同频共振,产能提升30%的佳话在此诞生。

更深层的变革发生在看不见的领域。江门人才集团与深圳的“双城联姻”,以“深圳专家+江门运营”模式,两年多时间不断为中国侨都注入新鲜血液,而“侨才通”数字化平台将深港人才服务的经验编码成江门基因,让高层次人才在“一网一卡一站”中触摸到湾区融合的温度。当“江门鹤山—深圳蛇口”组合港航线开通,海关通关从“两次申报”变为“一次放行”,每个货柜节省约400元成本,正是珠江口两岸制度型开放破壁的缩影。

今年2月25日,“江门鹤山—深圳蛇口”组合港航线开通。陈秋生 摄从物理通道到制度通道,从产业协同到创新共生,江门正以“大桥经济”为支点,撬动一场静默却磅礴的湾区变局。这里不再是被珠江口“分割”的西岸之城,而是串联香港国际金融血脉、深圳创新基因与珠西制造根基的战略枢纽。

凤凰网广东发自江门

编辑:雷鑫

来源:江门发布